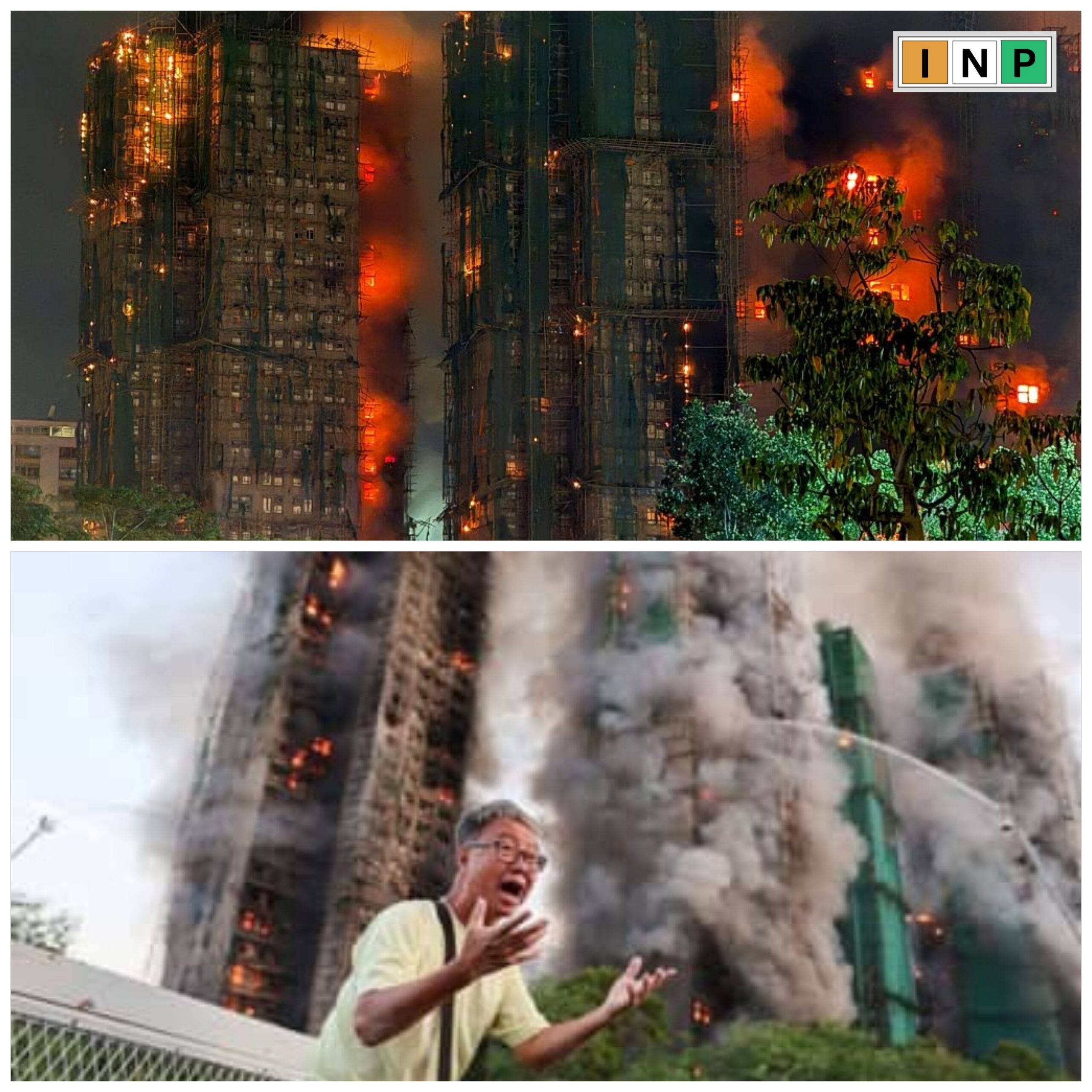

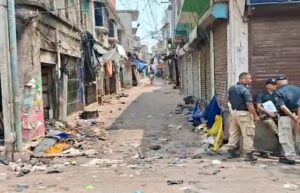

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की सड़कों पर एक अजीब-सी खामोशी है। आमतौर पर चहकती इन गलियों में अब सन्नाटा है, जैसे कोई भारी मातम छाया हो। ये खामोश गलियां डर और असुरक्षा की कहानियां बयां कर रही हैं। धुलियान, समसेरगंज, सुती और जंगीपुर की सड़कों पर सन्नाटा है। पुलिस के जवान सड़कों पर तैनात हैं। सड़कों पर कोई चहल-पहल नहीं, दुकानें बंद पड़ी हैं। जिन दरवाज़ों पर ताले झूल रहे हैं, ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इन मुस्लिम बहुल इलाकों से अधिकांश हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं।

दरअसल, वक्फ कानून में बदलाव के बाद ही रामनवमी से ही छिट-पुट तरीके से कानून के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया था। जो बंगाल के मुर्शिदाबाद में मुस्लिम बहुल इलाका होने के कारण व्यापक स्तर पर प्रदर्शन हुआ था। इसी प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की और 12 अप्रैल तक तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान मोहम्मद एजाज अहमद (17), हरगोविंद दास (65) व चंदन दास (35) के रूप में हुई है। मृतकों के अलावा कई लोगों के घायल होने की भी खबर है।

मुर्शीदाबाद में पीड़ितों के हालात

मुर्शिदाबाद के धुलियान, समसेरगंज, सुती और जंगीपुर वे इलाके हैं, जहां वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर हिंसक भीड़ ने हमला किया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर इन इलाकों में पैरामिलिटरी फोर्स की तैनाती की गई है। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। हिंसा प्रभावित इलाकों में न सिर्फ जनजीवन अस्त-व्यस्त है, बल्कि मुर्शिदाबाद से सटे अन्य जिलों के कुछ हिस्सों में भी इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी गई हैं।

इस घटना के बाद लगभग 250 परिवार अपने घरों से पलायन कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ परिवार मालदा में शरण ले रहे हैं, तो कुछ अपने रिश्तेदारों के यहां रुके हुए हैं तो कुछ झारखंड भाग कर अपनी जान बचा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, इस मामले में अब तक 210 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।

इस घटना के बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी को शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन कोई भी कानून को अपने हाथ में न लें। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

शुभेंदु अधिकारी ने की राष्ट्रपति शासन की मांग

पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि राज्य में जिहादी तत्वों को खुली छूट दे दी गई है और सरकार ने उन्हें संरक्षण दे रखा है। उनका आरोप है कि राज्य की पुलिस आम लोगों की सुरक्षा करने के बजाय तृणमूल कांग्रेस की कैडर के रूप में कार्य कर रही है। उन्होंने आगामी चुनाव राष्ट्रपति शासन के तहत कराए जाने की मांग की है और हिंसा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए एनजीओ और आम नागरिकों से आगे आने की अपील भी की है।

क्या होता है राष्ट्रपति शासन?

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 के तहत विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। जब कोई राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के विपरीत कार्य करती है या राज्य की कानून व्यवस्था चरमरा जाती है, तो केंद्र सरकार की सलाह पर राज्यपाल उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें: Waqf Act: वक्फ कानून के खिलाफ देशभर में विरोध क्यों? क्या राज्य सरकारें इसे लागू होने से रोक सकती हैं?

वहीं, अनुच्छेद 365 के अनुसार, यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो यह मान लिया जाता है कि राज्य में संविधान के अनुरूप शासन नहीं चल रहा है। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाती है।

राष्ट्रपति शासन लागू होने के दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इसे छह महीने की अवधि के लिए लागू किया जाता है, और हर छह महीने पर अनुमोदन लेकर इसे अधिकतम तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है। यदि आपातकाल लागू हो या चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन की अवधि को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है।

देश में कब-कब लगाया गया राष्ट्रपति शासन?

भारत में अनुच्छेद 356 का उपयोग कई बार किया गया है। लेकिन पहली बार राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) का प्रयोग 20 जून 1951 को पंजाब राज्य में किया गया था। हालांकि, अगर बात की जाए लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की, तो वह पहली बार 31 जुलाई 1959 को केरल में हुआ था, जब तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार (ई.एम.एस. नम्बूदरीपाद) की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।

वहीं, देश में अब तक 130 से अधिक बार इस अनुच्छेद का उपयोग किया जा चुका है। आपातकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका इस्तेमाल गैर-कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारें गिराने के लिए किया था। इस अनुच्छेद के दुरुपयोग को लेकर विवाद बढ़ने के बाद, 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने ‘एस.आर. बोम्मई केस’ में राष्ट्रपति शासन को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने का ऐतिहासिक फैसला दिया। ताज़ा मामला हाल ही में मणिपुर में भी कानून-व्यवस्था को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया गया है।

पहले भी उठ चुकी है राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग

पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पहले भी राष्ट्रपति शासन की मांग कर चुकी है। पिछले साल कोलकाता में एक मेडिकल छात्रा के साथ रेप की घटना सामने आने पर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा था। पार्टी ने आरोप लगाया था कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और कानून-व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। इसी आधार पर बीजेपी ने केंद्र से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी।

पश्चिम बंगाल में कब-कब लगा राष्ट्रपति शासन?

स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में कुल चार बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। पहली बार 20 फरवरी, 1968 में राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया गया था। उस समय सरकार गिर चुकी थी और कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पा रही थी। इस कारण केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया। यह शासन 1 साल, 5 दिन तक चला और 25 फरवरी 1969 को समाप्त हुआ, जब एक नई सरकार बनी।

दूसरी बार 30 मार्च, 1970 में कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मतभेदों और समर्थन वापसी के चलते सरकार गिर गई। राजनीतिक अस्थिरता और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लगाया।

तीसरी बार 30 जून, 1971 में जब विधानसभा में स्थिर सरकार न बन पाने के कारण राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। उस समय चुनाव के बाद कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था।

चौथी बार 30 जून, 1977 इस समय आपातकाल के बाद की परिस्थितियों में राज्य सरकार को भंग कर दिया गया था और राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसके बाद विधानसभा चुनाव हुए जिसमें लेफ्ट फ्रंट की ऐतिहासिक जीत हुई। इन सभी बारों में राष्ट्रपति शासन का मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता और सरकार गठन में असफलता रही।

यह भी पढ़ें: बंगाल में चुनाव से पहले फिर गरमाई हिंदू- मुस्लिम की राजनीति